2025/05/08 00:18

皆さん、こんにちは。Techno Academyの渡部利範です。

日々、電気製品の設計や開発、品質保証に携わる中で、

「これで本当に安全だろうか?」

と自問自答する瞬間は、技術者であれば誰しも経験することではないでしょうか。

感電、発火、火傷、あるいは思わぬ怪我…。

私たちが世に送り出す製品には、残念ながら様々な危険が潜んでいます。

そして近年では、グローバルな生産体制の中で「サイレントチェンジ」という新たなリスクも顕在化しています。

製品の安全性を確保することは、私たち技術者に課せられた最も重要な責務の一つです。

しかし、そのための知識は広範にわたり、どこから手をつければ良いか迷うこともあるかもしれません。

そこで今回は、私が担当するオンライン講座「製品安全技術」で扱っている内容をご紹介したいと思います。

この章では、製品に潜む「危険源」を正しく理解し、適切な「保護」を施し、

そして「材料」の安全性を確保するための勘所、さらには「サイレントチェンジ」という現代的な課題まで、製品安全の核心に迫ります。

なぜ、製品安全技術を体系的に学ぶ必要があるのか?

市場で万が一、製品事故が発生した場合、その原因究明や対策には膨大な時間とコストがかかります。

時には企業の信頼を揺るがす事態にもなりかねません。

そうした事態を未然に防ぐためには、場当たり的な対策ではなく、製品安全に関する知識を体系的に学び、設計の初期段階からリスクを低減していく視点が不可欠です。

この第5章では、まさにそのための基礎となる知識と考え方を凝縮してお伝えしています。

第5章で学ぶこと – 製品安全の核心に迫る

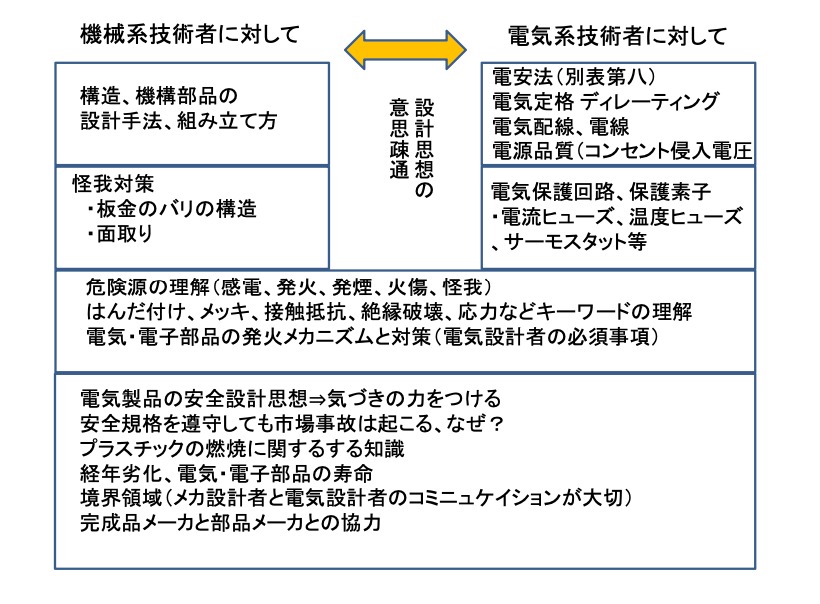

具体的にどのような内容を扱っているか、少しご紹介いたします。

電気製品の危険源

まず、製品にどのような危険が潜んでいるのかを正しく認識することから始めます。感電、発火・発煙、火傷(高温・低温)、機械的な危険(バリ、回転部など)といった危険源を、国際規格なども参照しながら具体的に解説し、それぞれに対する基本的な対策の考え方を示します。

電気保護素子・電気保護回路の使い方

危険源が顕在化するのを防ぐ「守り」の要、それが保護素子と保護回路です。電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、アレスタといった部品が、どのような異常時に、どのように機能するのか。

その選定方法や、信頼性を確保するための使い方、評価のポイントなどを、私の経験も踏まえて詳しくお話しします。特に、温度ヒューズやサーモスタットの取り付け位置の重要性など、見落としがちな点にも触れています。

プラスチックの安全性

電気製品の筐体や内部部品に多用されるプラスチック。その「燃え方」を正しく理解することは、火災リスクを低減する上で極めて重要です。燃焼のメカニズム、発火点・引火点の違い、難燃剤の役割、そして高電圧アークやトラッキング現象、"もらい火"によってどのように着火に至るのかを解説します。

UL規格で定められた燃焼試験(V試験、HB試験)や電気的特性試験(耐アーク性、耐トラッキング性)についても触れ、適切な材料選定の指針を示します。

サイレントチェンジの現状と課題

近年、特にグローバルなサプライチェーンにおいて深刻な問題となっているのが、発注者に無断で材料や部品、工程が変更される「サイレントチェンジ」です。なぜこれが起こるのか、どのようなリスクがあるのか、そして私たち技術者はどう立ち向かうべきか。事例を交えながら、契約や仕組み、そして変化点を見抜くための知見の重要性について解説します。

この講座から得られるもの

この講座とテキストを通じて、皆さんは

✅ 製品に潜む様々な危険源を体系的に理解し、リスクを評価する視点を養う

✅ 各種保護素子・回路の役割と正しい使い方を学び、適切な安全設計に活かす

✅ プラスチック材料の燃焼性や電気的特性を理解し、より安全な材料選定が可能に

✅ サイレントチェンジという現代的なリスクに対する認識を深め、対策を考えるヒントを得る

結果として、より安全で信頼性の高い製品開発を実現するための実践的な知識と考え方を身につけることができるようになります。

特に、こんな技術者の皆さんに

若手から中堅の設計・開発者の方: 製品安全の基礎を固め、多角的な視点を身につけたい方。

品質保証・信頼性評価を担当されている方: 評価基準の策定やリスクアセスメントの精度向上を目指す方。

部品選定や材料評価に携わる方: より安全な部品・材料を選ぶための知識を深めたい方。

グローバルな製品開発・生産に関わる方: サプライチェーンにおけるリスク管理に関心のある方。

おわりに

製品安全技術は、決して特別なものではなく、すべての技術者が身につけるべき基本的な素養だと私は考えています。「知らなかった」では済まされないのが、安全に関わる問題です。

このテキストが、皆さんの製品安全に対する意識を高め、具体的な行動に繋がる一助となれば、講師としてこれほど嬉しいことはありません。ぜひ、ご自身の知識や経験と照らし合わせながら、じっくりとご受講ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼講座のご購入はこちらから▼

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼講座の概要▼