2025/05/08 00:02

皆さん、こんにちは。株式会社テクノクオリティーの渡部利範です。

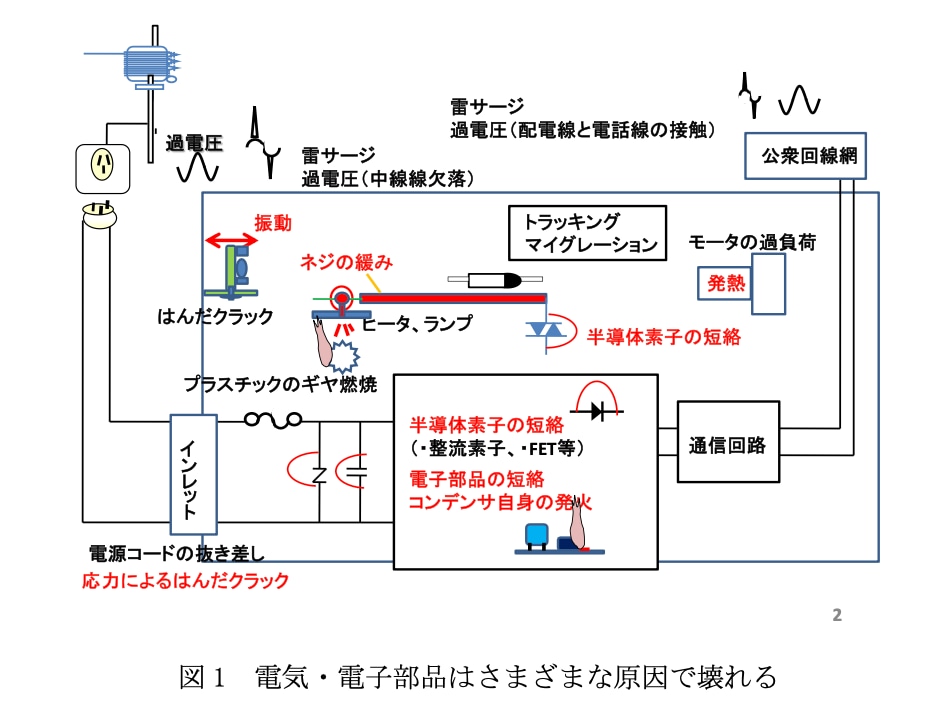

長年、電気・電子部品の故障解析や信頼性評価に携わってきましたが、その中で常に感じていたのは、「なぜ、この部品は壊れてしまったのだろう?」という根本的な問いの重要性です。

市場での製品トラブル、原因不明の故障、繰り返される対策…。

こうした課題に直面し、頭を悩ませている設計者や技術者の方も多いのではないでしょうか。実は、その答えの多くは、部品一つひとつの「壊れ方」を深く理解することにある、と私は考えています。

そこでこの度、私が講師を務めるオンライン講座「電気・電子部品の壊れ方」の講義内容をご紹介させていただくことになりました。

この講座、そしてこのテキストが、皆さんの日々の業務における課題解決の、そしてより信頼性の高い製品開発への大きなヒントになることを願っています。

私がこの講座で伝えたいこと

この講座でお話しするのは、単なる故障事例の紹介ではありません。

✅ 壊れるメカニズムの探求

電源コードから各種コンデンサ、スイッチ、トランス、半導体デバイスに至るまで、主要な部品がどのような物理的・化学的プロセスを経て故障に至るのか、そのメカニズムを掘り下げます。

✅ 現場で活きる知識

NITEの報告事例や、私自身が長年行ってきた実験・解析の結果を踏まえ、教科書的な知識だけでなく、実際の設計や評価の現場で「使える」知識をお伝えすることを心がけています。

✅ 「なぜ?」へのこだわり

「トラッキング現象はなぜ起こるのか?」「はんだクラックの真の原因は?」「コンデンサはなぜ発火するのか?」…皆さんが現場で直面するであろう「なぜ?」に対し、論理的かつ分かりやすく解説していきます。

この講座とテキストを手に取っていただくことで、まるで私の講義を直接受けているかのように、部品の壊れ方とその本質を学んでいただけるはずです。

講座の概要 – どんな「壊れ方」を学ぶのか

この講座では、皆さんが日常的に扱うであろう様々な部品を取り上げています。

・電源コードセット

ホコリと湿気が引き起こすトラッキングの恐怖、束ねたコードがなぜ危険なのか、繰り返しの曲げ伸ばしで何が起こるのか、といった基本的ながら非常に重要なポイントを解説します。

・接続部(はんだ、カシメ、ネジ)

部品同士を繋ぐこれらの部分は、熱膨張の違い、圧着不良、ネジの緩みなど、多くの故障要因を抱えています。それぞれのメカニズムと対策の考え方をお話しします。

・機器用インレット(リセプタクル)

頻繁な抜き差しが引き起こすはんだクラック。実は、目に見えない「不静定反力」という力が関わっていることをご存知でしょうか。

・電源スイッチ

日常的に操作するスイッチも、シリコーンガスによる接触不良や、突入電流による接点劣化といった特有の壊れ方があります。

・フィルムコンデンサ/アルミ電解コンデンサ/タンタルコンデンサ/積層セラミックコンデンサ

これらは種類も多く、それぞれに特徴的な故障モードがあります。絶縁破壊、液漏れ、ショート、発火…なぜそうなるのか、どうすれば防げるのか、私の経験も交えて詳しく解説します。特にアルミ電解コンデンサの「発火しない設計思想」は、私が長年取り組んできたテーマの一つです。

・トランス、コイル

単純な構造に見えて、巻き線の断線や絶縁劣化、レアショートといったトラブルが後を絶ちません。

・SSR、トライアック、フォトカプラ

半導体デバイスは便利ですが、突入電流による破損など、使い方を誤ると大きな問題に繋がります。

・バリスタ

過電圧から回路を守るバリスタも、その限界を超えると破損し、時には発火することも。そのメカニズムと、私が開発に関わった「難燃バリスタ」についてもお話しします。

各部品の構造、ウィークポイント、具体的な故障事例、そして対策の考え方まで、深く掘り下げていきます。

この講座は、こんな技術者の皆さんにお届けしたい

💡 「なぜ?」を追求したい設計・開発者の方

部品の故障メカニズムを理解することで、より本質的な対策や未然防止が可能になります。

💡 品質保証・信頼性評価のプロフェッショナルの方

多角的な視点からの故障要因分析は、評価基準の策定やリスク管理に役立つはずです。

💡 製造現場で日々奮闘されている技術者の方

製造工程に潜む問題点や、部品の取り扱いにおける注意点など、品質向上のヒントが見つかるかもしれません。

💡 故障解析に時間を費やしている方

体系的な知識は、解析時間の短縮と的確な原因究明に繋がります。

最後に

部品の「壊れ方」を知ることは、いわば製品の「弱点」を知ること。そして、その弱点を克服するための知恵を身につけることです。この講座とテキストが、皆さんの技術者としての引き出しを増やし、日々の業務、そして日本のものづくり全体の信頼性向上に少しでも貢献できれば、これ以上の喜びはありません。

ぜひ、この機会に「電気・電子部品の壊れ方」の世界に触れてみてください。きっと、新たな発見と学びがあるはずです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼講座のご購入はこちらから▼

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼講座の概要▼